親知らず(智歯)は、20代前後から生えてくることが多い第三大臼歯を指します。歯の中では最後に生えてくるため、スペースが十分に確保できず、歯茎の中で曲がっていたり一部だけ顔を出していたりと、人によって状況はさまざま。親知らずをそのまま放置して問題が起きないケースもありますが、実は大きなリスクを孕んでいる場合も珍しくありません。

親知らずが斜めに生えている、あるいは歯茎に埋まったままの人は年齢を問わず一定数いますが、そのリスクや抜歯後のケアまでしっかり把握している方は多くないのではないでしょうか。そこで今回は、親知らずのリスクや抜歯の判断基準、術後の正しいケア方法について詳しく解説します。ぜひ参考にしてみてください。

目次

親知らずってどんな歯?まずは基本をおさらい

親知らずの特徴

- 最後に生えてくる臼歯

一般的に10代後半〜20代前半に生え始めることが多く、4本(上下左右)あると言われます。全員に確実に生えるわけではなく、生えないままの人もいます。 - 生え方のバリエーションが多い

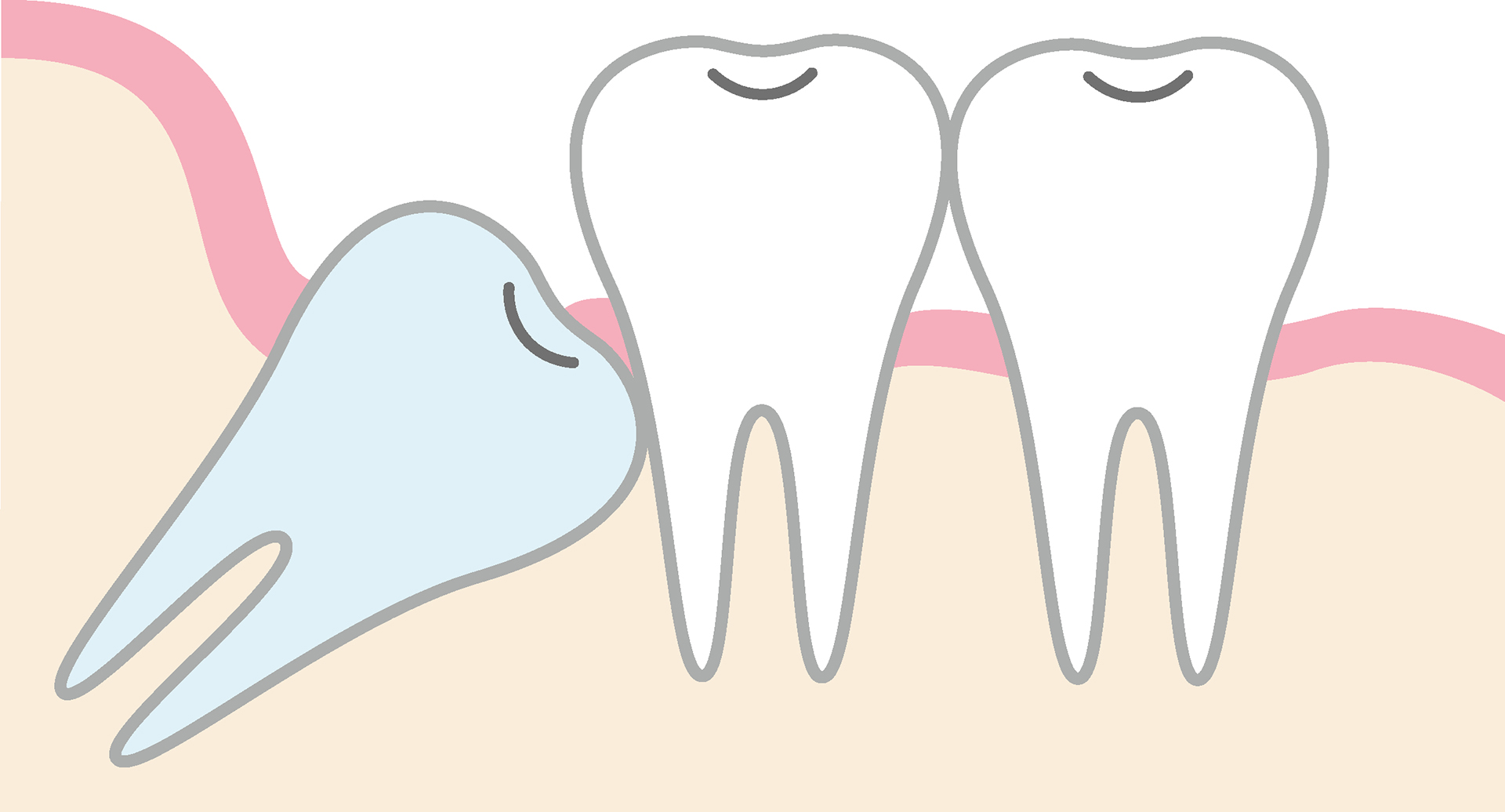

真っ直ぐ正常に生えてくる場合もあれば、斜めや横向きに生えてくる場合、あるいは完全に骨や歯茎の中に埋まったままのケースもあります。 - 痛みや腫れの原因になりやすい

スペース不足で歯ぐきが腫れたり、歯周ポケットが深くなることで虫歯や歯周病リスクが高まったりすることがあります。

親知らずを持つ人の割合

日本人の中には、そもそも親知らずが先天的に存在しない、あるいは埋伏(まったく生えない)である人も一定数います。欧米では顎が小さくなってきており、生えない人の割合が上昇しているとの報告も。放置して問題が起きない場合もありますが、痛みや腫れが出て受診する方も少なくありません。

親知らずに潜むリスク

1.虫歯・歯周病になりやすい

親知らずが斜めに生えている場合、ブラッシングが行き届きにくく、汚れが溜まりやすいです。結果として虫歯や歯周病の原因菌が増殖し、奥歯全体の健康を脅かす恐れがあります。また、隣の歯との間に食べカスが詰まりやすくなり、二次的に隣の歯まで虫歯になるケースも少なくありません。

2.歯列や噛み合わせの乱れ

顎のスペースが十分でない場合、親知らずが他の歯を押して歯列全体を乱してしまうリスクがあります。矯正治療を受けて歯並びを整えた方でも、親知らずの生え方次第では後戻りが生じることがあります。

3.ひどい痛みや顎関節への負担

親知らずが中途半端に生えていると、歯茎が炎症を起こして「智歯周囲炎」という強い痛みや腫れを伴う炎症になりやすいです。さらに、斜めに生えた親知らずが噛み合わせに影響し、顎関節に負担をかける可能性もあります。

4.嚢胞(のうほう)ができることも

稀なケースですが、親知らずが埋まっている周囲に嚢胞(液体のたまった袋状の病変)が形成されることがあります。大きくなると顎の骨を圧迫・吸収し、骨折や顔の変形など重大な問題を引き起こす恐れがあり、外科的に摘出が必要となる場合も。

抜歯したほうがいい?判断基準のポイント

こんな場合は要抜歯検討

- 斜め・横向きに生えている

他の歯への影響や虫歯リスクが高くなるため、抜歯を勧められるケースが多い。 - 痛みや腫れを繰り返している

智歯周囲炎を何度も起こす場合は、抜歯を考慮したほうが症状の改善につながる。 - 矯正治療で歯並びを維持したい

将来的に歯列を乱すリスクがある場合、矯正歯科医から抜歯を提案されることがある。 - エックス線検査でトラブルの兆候がある

C T スキャンやレントゲンで嚢胞や顎骨吸収の兆候が見られれば、抜歯が望ましい可能性が高い。

抜歯しないほうがいいケース

- 正常な方向・位置に完全に生えており、噛み合わせに問題がない

汚れがたまりにくく、お手入れが十分なら敢えて抜歯する必要はないことも。 - 重度の全身疾患や妊娠中で手術リスクを避けたい

抜歯のリスクが高い場合は、症状がない限り様子を見ることが多い。 - 歯科医師の判断

X線やCT画像を総合的に見て問題がないと診断された場合も、無理に抜歯する必要はありません。

抜歯の手順と術後の注意点

抜歯までの流れ

- カウンセリング・検査

口腔外科あるいは一般歯科で、レントゲンやCT撮影を行い、親知らずの位置や顎の骨、神経との距離を確認。 - 麻酔

局所麻酔が一般的だが、場合によっては静脈内鎮静法などリラックスできる方法を採用することも。 - 抜歯

歯肉を切開し、骨を削って歯を分割して取り出すこともある。難易度によって時間や痛みが異なる。 - 縫合

切開した部分を縫合して終了。処方される痛み止めや抗生物質を服用し、数日後の抜糸で経過を確認。

抜歯後のケア方法

- 当日の過ごし方

○ 強いうがいは避ける:血餅(けっぺい)という血の塊ができ、傷口を保護するため。強いうがいをすると血餅が取れて痛みや出血が増える。

○ 食事はやわらかいものを:噛むと痛みが出る場合があるため、スープやヨーグルトなどを選ぶと良い。

○ 喫煙・飲酒は控える:血行が促進され、出血や腫れが悪化するリスクあり。 - 翌日以降〜抜糸まで

○ 腫れや痛みがある場合は、処方された痛み止めを使い、冷やしすぎない程度にアイスパックなどで冷却を行う。

○ 歯磨きは周囲をやさしく:抜歯部位を避けながら丁寧に磨き、口腔内を清潔に保つ。

○ 腫れや熱が引かない、強い痛みが続く場合は早めに担当医へ連絡し、再診を受ける。 - 抜糸後も数日間は用心

1週間前後で抜糸となることが多いが、傷口が完全に落ち着くまでさらに数日かかる。無理せず、飲酒や運動はほどほどに。

術後トラブル「ドライソケット」に要注意

ドライソケットとは?

抜歯後にできた血餅(けっぺい)が何らかの理由で脱落し、骨がむき出しの状態になってしまうことをドライソケット(抜歯窩治癒不全)と呼びます。強い痛みを伴うほか、治癒が遅れる原因になります。日本口腔外科学会の報告では、親知らずの抜歯後に約3〜4%の頻度で起こるとも言われています。

ドライソケットになりやすいケース

- 強いうがいやうっかり歯磨きで血餅が剥がれた

- 喫煙やアルコール摂取で血行が変化

- 体質的に血餅ができにくい、あるいは免疫力が低い

予防策

- 担当医の指示通りに安静に過ごす

- 食後は軽いうがいやガーグルでやさしく洗浄

- 喫煙や飲酒は抜糸まで控える

親知らず抜歯のQ&A

Q1. 抜歯はいつするのがいい?

A. 痛みや腫れがないタイミングで抜歯するほうが、回復がスムーズです。仕事やイベントの予定を考慮し、余裕のある時期を選ぶとよいでしょう。

Q2. 全身麻酔や入院は必要?

A. 基本的には局所麻酔で対応可能です。ただし、水平埋伏で大掛かりな骨削りが必要、もしくは合併症のリスクが高い場合などは、大学病院や総合病院で入院・全身麻酔下で行うケースもあります。

Q3. 何本まで同時に抜ける?

A. 一度に複数本の抜歯をすることもありますが、術後の生活への影響を考え、上下左右の親知らずを時期をずらして抜歯する方が負担が少ない場合が多いです。

Q4. 抜歯しないで放置しても大丈夫?

A. 痛みや腫れ、虫歯などのリスクがない場合は定期観察のみでOKなケースもあります。ただし、将来的に問題が起きる可能性が高いと診断されたら、早めに抜歯を検討しましょう。

まとめ:トラブルを避けるためにも早めの相談がカギ

今回紹介したとおり、親知らずは場所や生え方によってさまざまなリスクを抱えています。放置して特に問題がなければ抜歯不要なこともありますが、強い痛みや歯並びへの影響が出る前に歯科医師の診断を受けるのが賢明です。抜歯に踏み切る場合でも、術後の適切なケアを行えば、回復をスムーズに進めることができます。

- 親知らずの生え方やリスクは人それぞれ

- 痛みや腫れを繰り返す場合は抜歯を検討

- 抜歯後のケア(うがい、歯磨き、生活習慣)が回復を左右

- ドライソケットなどのトラブルを防ぐには血餅を守る意識が重要

親知らずの痛みに悩んでいる、歯並びに影響が出ているかもと感じる方は、ぜひ一度歯科医院や口腔外科で相談してみてください。正しい知識を持って備えることで、不安を減らし、トラブルを最小限に抑えられるでしょう。あなたの歯の健康を守るためにも、親知らずのリスクとケアをしっかり理解しておきましょう。