「甘いものを食べると虫歯になる」――多くの方が耳にしたことのある常識です。

しかし、実際にはそれだけで虫歯の発症を説明することはできません。

近年の研究によって、虫歯はより複雑な要因が重なり合って生じることが明らかになってきました。

本記事では、虫歯の原因や口腔内で起こる変化について歯科医師の視点から解説いたします。

目次

虫歯は「感染症」であるという事実

赤ちゃんの口腔内には虫歯菌が存在しない

出生直後の赤ちゃんの口腔内には虫歯菌は存在しません。

虫歯菌が定着するのは「生後19〜31か月」の期間で、この時期は「感染の窓」と呼ばれています。

保護者からのスプーンの共有や口移しなどで唾液を介し、虫歯菌がうつることが多いのです。

この時期を過ぎると感染しにくくなることも報告されています。

口腔内は多様な細菌の集合体

人の口腔内にはおよそ700種類もの細菌が常在しているといわれています。

健康な状態では善玉菌と悪玉菌がバランスを保っていますが、このバランスが崩れると虫歯菌が優勢となり、虫歯のリスクが高まります。

虫歯が発症するための4条件

虫歯は次の4つの条件がそろったときに進行します。ひとつでも欠けると虫歯は成立しません。

1.歯の質(歯の強さ)

遺伝的要因が大きく、「虫歯になりやすい家系」が存在することも知られています。

2.虫歯菌の存在と量

- 発症のきっかけとなる菌:ミュータンス菌

- 進行を助長する菌:ラクトバチラス菌

3.食べ物の種類と摂取の仕方

砂糖はもちろん、精製されたでんぷん(白米・パン・麺類)も虫歯の原因となります。

特に「だらだら食べ」や頻繁な間食は最も危険です。

4.時間の経過

食後は口腔内が酸性に傾きます。歯の表面はおよそ30分間酸による影響を受け、再び中性に戻るまで約2時間かかります。この「酸性の時間」が長いほど虫歯リスクが高まります。

最新研究が示す新しい知見

食後すぐの歯磨きは逆効果の可能性

従来「食後3分以内の歯磨き」が推奨されてきましたが、現在では見直されています。

食後は歯の表面が酸により軟化しているため、すぐにブラッシングするとかえって歯を傷つける可能性があるのです。

正しい対応:

- 食後すぐは水で口をすすぐ

- 30分以上経過してから歯磨きを行う

精製でんぷんのリスク

「ご飯は甘くないから安心」と思われがちですが、白米や精白パンなどの精製でんぷんは砂糖と同程度に虫歯リスクを高めます。

ストレスとの関係

ストレスにより唾液の分泌量や質が低下し、免疫力も下がります。その結果、虫歯菌が活動しやすい環境が整ってしまうのです。

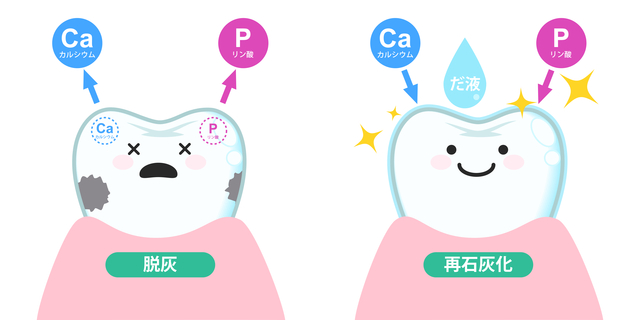

口腔内で常に起こっている「脱灰」と「再石灰化」

歯は一日中「溶ける力(脱灰)」と「修復する力(再石灰化)」のせめぎ合いにさらされています。

- 脱灰:細菌が糖質を分解して酸をつくり、歯を溶かす作用

- 再石灰化:唾液がミネラルを供給し、歯を修復・強化する作用

このバランスが崩れ、脱灰が優位になると虫歯が進行します。

唾液の重要な働き

唾液は単なる水分ではなく、以下のような役割を持つ重要な体液です。

- 酸性に傾いた口腔内を中和する

- 細菌を抑制する抗菌作用を持つ

- 再石灰化に必要なカルシウムやリンを供給する

- 食べかすを洗い流す

- 粘膜を潤し、保護する

唾液の分泌を促すことは、虫歯予防に直結します。

効果的な虫歯予防の実践法

1.食べ方の工夫

- だらだら食べを避ける

- 間食は1日2回まで

- 食後は必ず水で口をすすぐ

2.唾液分泌を促す習慣

- よく噛んで食べる(1口30回を目安に)

- キシリトールガムを噛む

- 水分をこまめに摂る

- ストレスをためない生活を意識する

3.最新の予防法:善玉菌を増やす

近年は「悪い菌を減らす」から「良い菌を増やす」へと考え方が変化しています。

特定の乳酸菌を含むヨーグルトやサプリメントによって、口腔内細菌のバランスを整える方法も注目されています。

まとめ:虫歯は防げる病気

虫歯の原因は「甘いもの」だけではなく、細菌・歯の質・食習慣・生活習慣が複雑に関与しています。

しかし、仕組みを理解し生活を工夫すれば、虫歯は予防可能な病気です。

今日から実践できる3つのポイントは以下のとおりです。

- だらだら食べをやめる

- 食後30分経ってから歯を磨く

- よく噛んで唾液分泌を促す

毎日の小さな習慣が、将来の歯の健康を守ります。