目次

なぜ“歯間ケア”が重要なの?

歯ブラシだけでは限界がある

「食後には欠かさず歯磨きをしている」という人は多いと思いますが、実は歯ブラシだけでは歯と歯の間(歯間)に溜まった汚れを完全に除去するのは難しいと言われています。

厚生労働省の「歯科疾患実態調査」によれば、日本人の約7割が40歳までに何らかの歯周病傾向を持ち始めると報告されており、その背景には歯周ポケットや歯間部の清掃不十分が大きな要因の一つと指摘されています。

歯間に潜む「プラーク」の恐怖

歯と歯の間に溜まるプラーク(歯垢)は、歯周病菌や虫歯菌の温床です。歯ブラシが届かない部分にプラークが蓄積すると、口臭の原因や歯周病、虫歯のリスクが一気に高まります。定期的に歯医者へ行ってクリーニングをしてもらうことも大切ですが、毎日のホームケアで歯間ケアを習慣にすることで、トラブルを未然に防ぐことができるのです。

フロスと歯間ブラシ、それぞれの特徴は?

ここでは、代表的な歯間ケアアイテムである「フロス(デンタルフロス)」と「歯間ブラシ」について、使い勝手や特長、適したシーンなどを詳しく解説します。どちらを選べばいいか迷う方も多いと思いますが、まずは両者のポイントを押さえてみてください。

フロス(デンタルフロス)

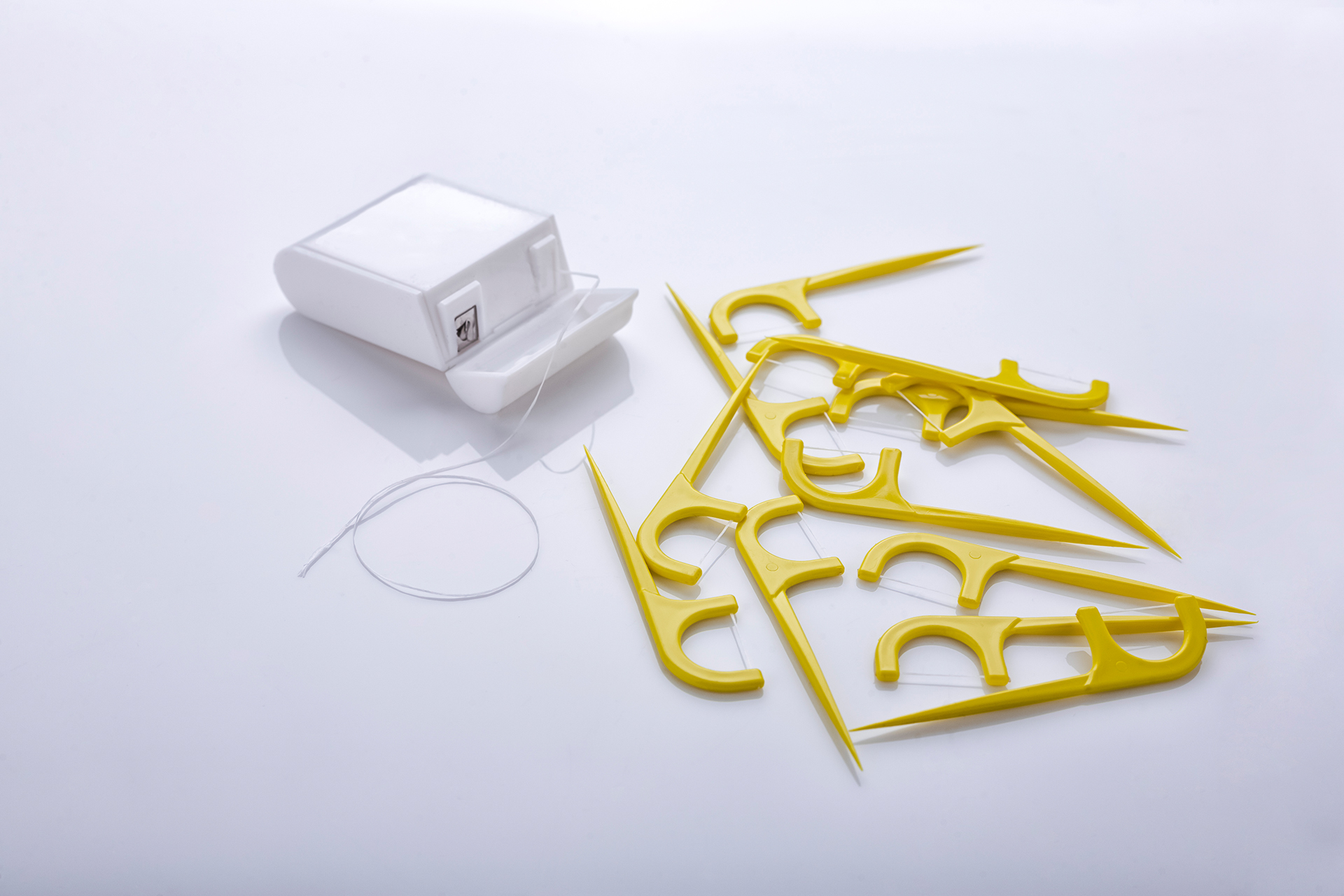

フロスは、ナイロンやテフロンなどの素材で作られた糸状の清掃具です。海外では歯間ケアの定番として広く普及しており、成人の約50%以上が日常的にフロスを取り入れているとされています。

- 狭い隙間へのアプローチに強い

フロスの糸は細いので、歯と歯の間がキュッと狭い人でも通しやすいのが大きな利点です。歯並びが密集している場合や、歯と歯の接触が強い部分にも入り込みやすく、プラークをしっかり絡め取ることができます。 - 慣れるまでコツがいる

糸を歯間に挿入する際、うっかり歯ぐきを傷つけないように慎重に扱う必要があります。特に糸巻きタイプは、指に巻き付ける長さを調整したり、歯間に通す角度を工夫したりといった“慣れ”が必要です。 - バリエーションが豊富

糸巻きタイプ、ホルダータイプ、ワックスあり・なしなど、さまざまな種類が市販されています。初心者向けにはホルダータイプが扱いやすく、慣れてきたらコスパの良い糸巻きタイプに移行する方も多いです。 - 矯正器具周りにも対応できる

ブラケットやワイヤーが付いた矯正中の歯は、歯ブラシだけでは汚れを落としづらい部分が出てきます。フロスなら、細かい部分にもアプローチしやすく、矯正治療中の口腔トラブルを減らすのに役立ちます。

歯間ブラシ

歯間ブラシは、小さなブラシ状のヘッドが付いた清掃具で、針金とブラシ部分から構成されています。ブラシのサイズは複数あり、歯間の広さや歯並びに合わせて選べるのが特徴です。

- ブラシでしっかり汚れをかき出す

フロスが「歯の側面を拭う・こそげ取る」イメージなのに対し、歯間ブラシは「ブラシで汚れを掻き出す」イメージ。歯間や歯ぐきの境目にブラシがしっかり当たるため、プラークが溜まりやすい部分を掃除しやすいです。 - 歯と歯の隙間が広めの人に最適

歯並びによっては、加齢や歯周病の進行などで歯間が広がることもあります。そんな場合には歯間ブラシが適しており、適切なサイズを選べば効率良く汚れを取り除けます。 - サイズ選びが重要

歯間ブラシはサイズが豊富にありますが、自分の歯間の幅に合わないと効果が半減したり、ブラシのワイヤーが歯ぐきを傷つけたりする恐れがあります。歯科医院でサイズを診断してもらうと安心です。 - ブリッジ・インプラントケアにも役立つ

ブリッジやインプラント周りは、通常の歯磨きだけでは死角ができやすい部位です。歯間ブラシを使うことで、歯肉や補綴物との境目をしっかり清掃でき、長く快適な状態を保ちやすくなります。

歯ブラシ+αの歯間ケアがもたらすメリット

虫歯・歯周病リスクの軽減

歯と歯の間に残りやすい食べかすやプラークを除去することで、虫歯や歯周病の原因菌が繁殖しにくい環境を作れます。定期的に歯間ケアを行う人ほど長期的に歯を多く残せる傾向があります。

口臭対策

プラークが溜まると口臭の原因菌も増えやすくなります。歯間を清潔に保つことで、口臭の発生源を断ち切り、爽やかな口元をキープできます。

プロフェッショナルケアが短時間に

歯科医院での定期クリーニングの際、普段から歯間ケアを行っていると、歯科衛生士さんが行う歯石除去やポリッシングがスムーズに進むことが多いです。結果的に通院時の負担が減り、歯科トラブルの早期発見・早期治療につながります。

歯並びや補綴物を長持ちさせる

矯正治療中のブラケット周囲、ブリッジやインプラントなどの補綴物(ほてつぶつ)周囲は、とにかく汚れが溜まりやすいゾーン。フロスや歯間ブラシを上手に使い、局所的な汚れを防ぐことで、治療結果や補綴物を良好な状態で長持ちさせやすくなります。

フロス・歯間ブラシの正しい使い方

フロスの基本ステップ

- 長さを確保する

糸巻きタイプなら30~40cmほど切り取り、両手の中指に2~3回巻きつける。ホルダータイプはそのまま握ってOK。 - 歯間にゆっくり挿入

いきなり力を入れると歯ぐきを傷つける恐れがあるため、優しく通します。 - Cの字を描くように動かす

歯の側面にしっかりフィットさせ、上下に少しずつ動かしてプラークを絡め取る。 - 糸の面をずらしながら使用

汚れた部分の糸を少しずつずらし、常に清潔な面でケアするのがポイント。

歯間ブラシの基本ステップ

- サイズ選びが肝心

歯科医師に相談するか、自分で複数サイズを試してみて、歯間に無理なく入るものを選ぶ。 - 歯間に水平に挿入

ブラシを斜めに入れると歯ぐきや歯を傷つけやすいので、できるだけ水平を保つ。 - 前後にやさしくスライド

汚れを絡め取るイメージで、数回前後に動かす。痛みや出血がある場合は無理せず一旦ストップ。 - こまめに洗浄し、定期的に交換

ブラシに汚れが付着したら流水でしっかり洗い、毛先が広がってきたら買い替える。

よくある疑問に答えます!Q&Aコーナー

Q1. フロスと歯間ブラシ、どちらを使えばいいの?

A: 歯と歯の隙間が狭い方はフロスが通しやすく、隙間が広い方やブリッジなどがある場合は歯間ブラシが汚れを絡め取りやすいです。両方併用している人も多いので、最初は使いやすい方から始めてみてください。

Q2. 毎日やるのが理想?

A: 少なくとも1日1回の歯間ケアを推奨しています。歯磨き同様、習慣化することが大切です。忙しい方は夜だけでもOK。

Q3. 出血するのは問題ない?

A: 最初は慣れずに歯ぐきを刺激して出血することがあります。しかし、毎回多量に出血したり、痛みが続く場合は歯科医院で診てもらいましょう。

Q4. 子どもにも使わせるべき?

A: 歯の生え方や年齢によりますが、歯と歯が接触しはじめる6~7歳頃からフロスの使用が推奨されるケースもあります。ホルダータイプなら親がサポートしながらやりやすいでしょう。

まとめ:歯間ケアを習慣にして“本当のクリーン”を手に入れよう

いかがでしたか?歯ブラシだけでは取り切れない汚れをしっかり掃除するために、フロスや歯間ブラシは強い味方になります。最初はちょっと面倒に思えるかもしれませんが、慣れると5分程度で歯間ケアが完了し、口の中が見違えるほどスッキリするはずです。

- 歯と歯の間が狭い方、矯正治療中の方はフロスが通しやすい

- 歯間が広い方、ブリッジやインプラント周りのケアには歯間ブラシが活躍

- どちらを使うか迷ったら、両方試して自分に合うものを選んでみよう

- 歯科医院で使い方やサイズをチェックしてもらうと、より安心・確実

歯周病や虫歯、口臭などのリスクを軽減し、毎日の食事や会話を快適に楽しむためにも、ぜひ今回ご紹介した歯間ケアを取り入れてみてください。歯間ケアを続けることで、見えない汚れがスッキリ落とせるだけでなく、プロのクリーニングを受ける際にも効果を実感しやすくなります。さっそく今日から始めて、“本当のクリーン”を手に入れましょう!