歯を失ってしまったとき、どのような治療方法を選ぶべきか悩む方は少なくありません。中でも「ブリッジ」と「インプラント」は代表的な選択肢としてよく挙げられますが、具体的にどのような特徴やメリット・デメリットがあるのでしょうか。

今回は、ブリッジとインプラントを中心に、それぞれの治療がどのようなケースに向いているのかをわかりやすく解説します。ご自身のライフスタイルや口腔内の状態に合わせた治療法を選ぶための参考にしてみてください。

目次

失った歯を放置するとどうなる?

まず、歯を失ったまま放置するとどのようなリスクがあるのか、確認しておきましょう。

- 噛み合わせのバランスが崩れる

隣の歯や対合歯(噛み合う相手の歯)が移動したり伸びたりして、全体の噛み合わせに影響が出ることがあります。 - 歯周病や虫歯リスクの増加

歯の位置が変わると、歯間にすき間ができるなどプラークがたまりやすくなり、歯周病や虫歯のリスクが高まります。 - 顎関節症のリスク

噛む力のバランスが崩れ、顎関節に負担がかかることで顎関節症などのトラブルが起きる場合も。 - 見た目や発音への影響

前歯を失うと見た目の問題だけでなく、発音(特にサ行やタ行)が明瞭にできなくなるケースもあります。

こうしたリスクを避けるためにも、歯を失ったら早めに補綴(ほてつ)治療を検討することが大切です。

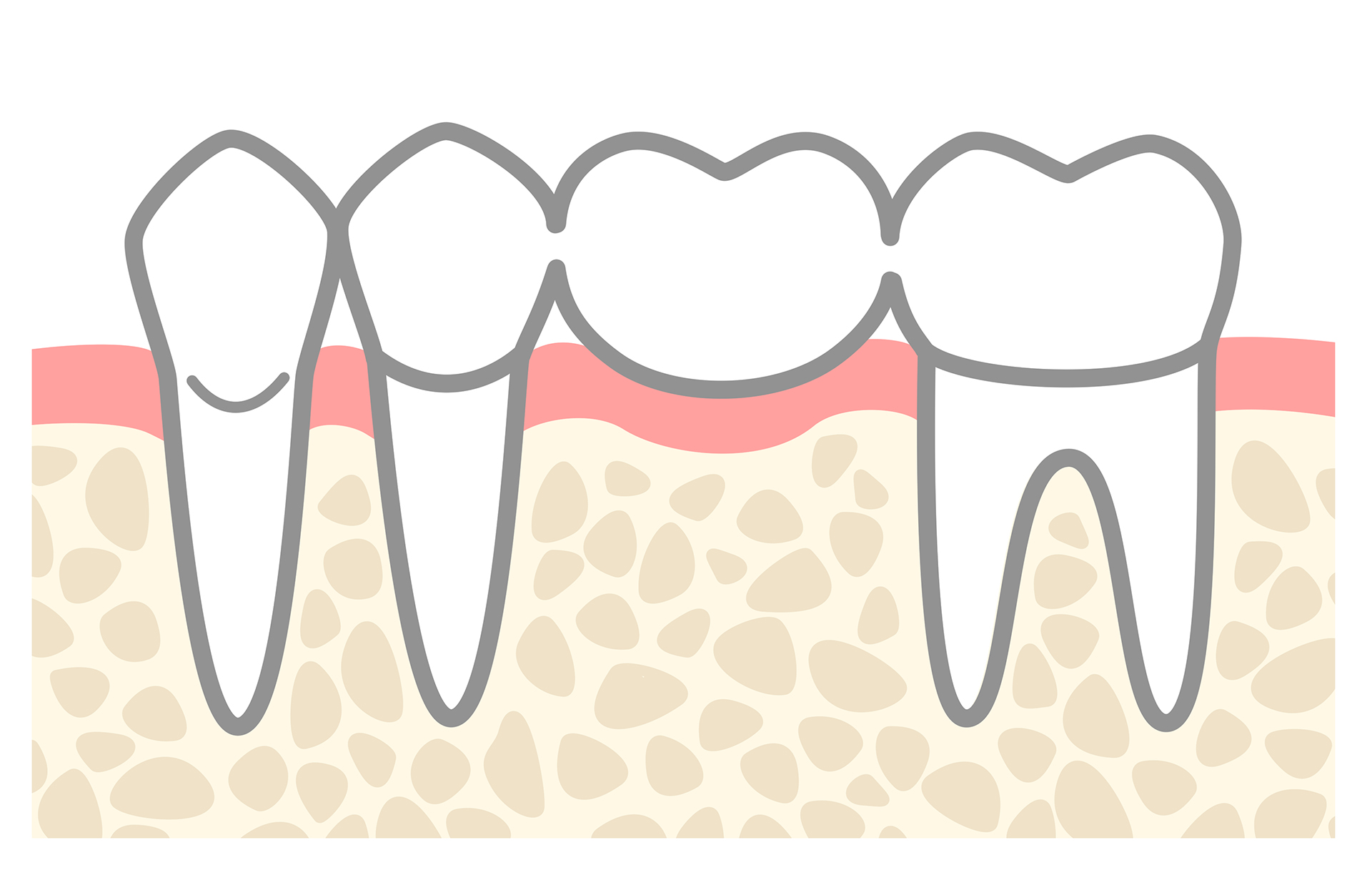

ブリッジとは?

仕組みと特徴

「ブリッジ」は、失った歯の両隣の歯を支え(支台歯)として連結した人工歯を装着する治療法です。橋をかけるように人工歯を固定することから「ブリッジ」と呼ばれています。3本以上の歯を連結して補うケースもあり、適用範囲は意外と広いのが特徴です。

メリット

- 固定式で安定感がある

入れ歯と違って取り外す手間がなく、噛み心地が比較的安定しています。 - 治療期間が短い

一般的には数回の通院で装着が完了し、インプラントよりも短期間で治療が済むケースが多いです。 - 保険適用の可能性も

部位や材料によっては保険診療の範囲で行える場合もあります(ただし、素材や症例によっては自費となることも)。

デメリット

- 隣の歯を削る必要がある

支台歯として使う両隣の健康な歯を大きく削らなければならない場合があり、歯への負担が増えます。 - 長期的なリスク

ブリッジ下の歯肉との間に汚れがたまりやすく、清掃が不十分だと二次虫歯や歯周病のリスクが高まることも。 - 失った歯の本数や位置に限界がある

失った歯が多い場合や、支台歯が弱い場合には対応が難しくなるケースがあります。

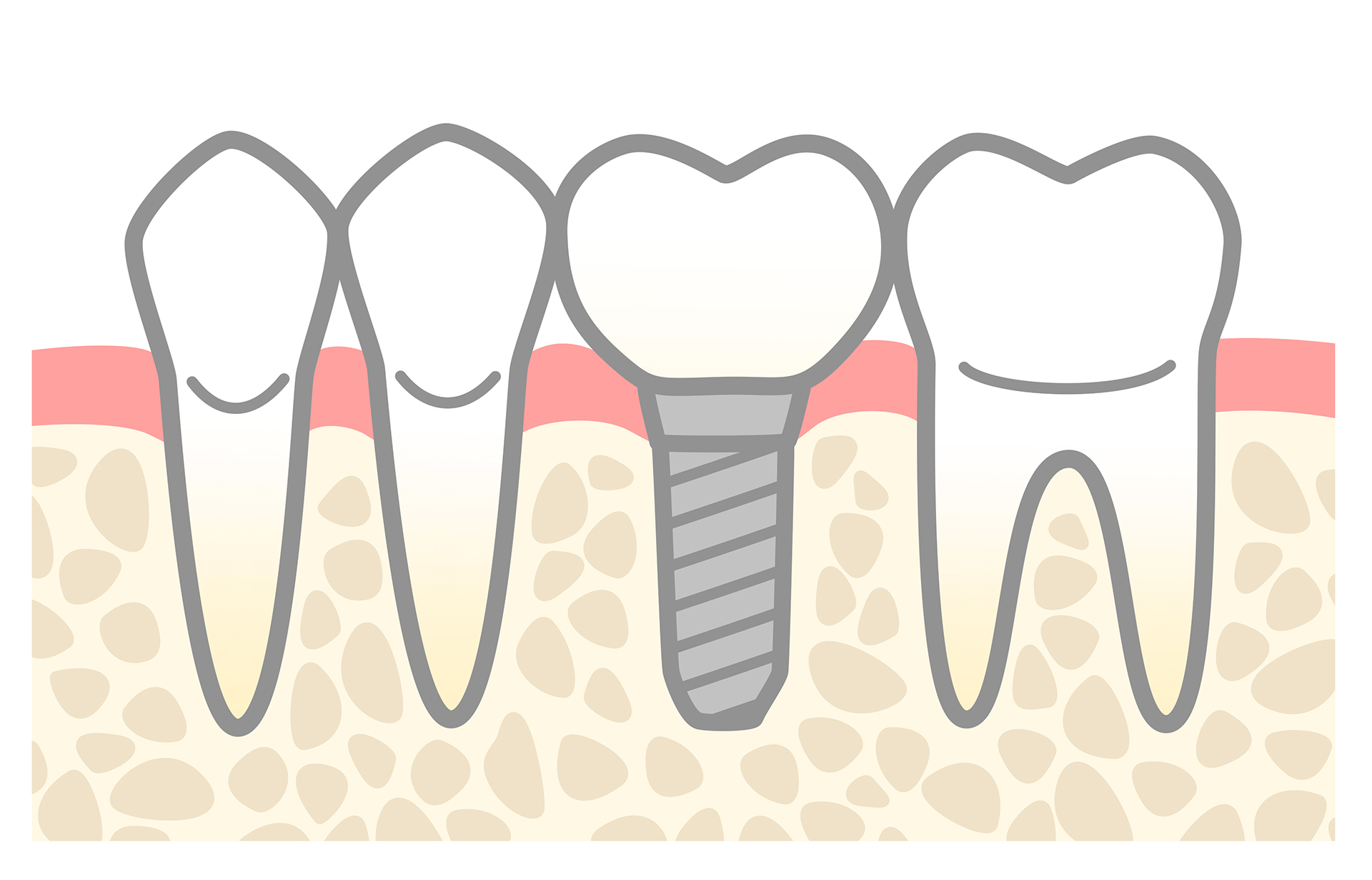

インプラントとは?

仕組みと特徴

「インプラント」は、顎の骨にチタン製の人工歯根を埋入し、その上に人工の歯(上部構造)を装着する治療法です。自分の歯のようにしっかり噛めることが大きな魅力で、歯を1本だけ失った場合から複数本を失った場合まで広く適用されます。

メリット

- 隣の歯を削らない

インプラントはあくまで失った部分だけを補うため、周囲の健康な歯を削る必要がありません。 - 噛む力が強い

骨に直接埋め込むため、自分の歯に近い感覚で噛むことができます。硬いものも比較的スムーズに噛めるようになるケースが多いです。 - 見た目が自然

歯肉から生えているように見えるため、ブリッジや入れ歯に比べて見た目が自然で審美性が高いと評価されています。

デメリット

- 外科手術が必要

インプラントを顎の骨に埋め込むため、外科的処置が欠かせません。全身疾患がある方や骨量が不足している方は、追加治療(骨造成など)が必要になったり、そもそもインプラントに適さない場合もあります。 - 治療期間・費用が大きい

骨とインプラント体が結合するまで数か月かかることが多く、費用面でも数十万円〜と高額になる傾向があります。保険適用外(例外的なケースを除く)であるため、経済的負担が大きい点に留意が必要です。 - メンテナンスを怠るとトラブルに

インプラント周囲炎などのリスクがあり、定期的な歯科医院でのメンテナンスが不可欠。放置すると骨が溶けてインプラントが抜け落ちる恐れもあります。

ブリッジとインプラントの比較

以下に、ブリッジとインプラントの主な項目をまとめた比較表を作成しました。ご自身の状況と照らし合わせて検討してみてください。

| 項目 | ブリッジ | インプラント |

|---|---|---|

| 治療範囲 | 失った歯の両隣に支台歯が必要 歯数・位置に制限あり | 一本〜複数本、さらには全歯欠損にも対応可能 (症例による) |

| 周囲の歯への影響 | 両隣の歯を削る必要あり | 健康な歯を削らずに済む |

| 噛み心地 | 支台歯に負担がかかる 入れ歯よりは安定しているがインプラントに劣る | 自分の歯に近い噛み心地 硬いものでもしっかり噛める |

| 見た目・審美性 | 素材による(保険の銀歯〜自費のセラミックまで) | 見た目が自然 歯肉から歯が生えているように見える |

| 治療期間 | 数回の通院で完了(2〜3週間程度) | 骨との結合期間が必要 数か月〜1年程度(症例・骨量による) |

| 手術の必要性 | 手術不要 | 外科手術が必要(局所麻酔) |

| 費用帯(目安) | 保険適用の場合:数千円〜数万円 自費:10万〜30万円程度 | 1本あたり数十万円〜(ほぼ自費診療) |

| メンテナンス | ブリッジ下の清掃が重要 2次虫歯リスクあり | 定期的な検診・クリーニング必須 インプラント周囲炎の防止が欠かせない |

| 長期的な耐久性 | 支台歯が健康であれば長持ちするが、隣の歯の負担が大きい | 適切なケアで10年以上使えるケースも多い メンテナンスを怠るとトラブルが起きやすい |

どちらがベスト?それぞれに向いているケース

ブリッジを選ぶケース

- 隣の歯に大きな修復物がある場合

すでに支台歯候補が被せ物や大きな詰め物をしているなら、追加で削ってブリッジをつくっても負担が少ないと考えられる。 - 外科手術が難しい場合

持病などでインプラント手術を受けられないケースや、手術に抵抗がある方に向いている。 - 治療費や期間を抑えたい

保険適用になる部位なら費用を抑えられ、治療期間も比較的短い。

インプラントを選ぶケース

- 健康な歯を削りたくない

隣の歯が無傷で残っているなら、インプラントの方が他の歯を守れる。 - しっかり噛みたい・見た目を重視

本来の歯に近い感覚を得られ、審美面でも優れた結果が期待できる。 - 長期的な安定性を求める

適切なメンテナンスを行えば10年、20年と使い続けられる例も多い。

メンテナンスが成功のカギ

ブリッジもインプラントも、長く使うためには日々のセルフケアと定期的な歯科メンテナンスが欠かせません。

- ブラッシングの徹底

歯ぐきとの境目やブリッジの下、インプラント周囲などは特に汚れがたまりやすい。デンタルフロスや歯間ブラシを活用する。 - 定期検診・クリーニング

虫歯や歯周病を早期発見するだけでなく、ブリッジやインプラントの状態をチェックし、必要に応じて調整やクリーニングを行う。 - 噛み合わせの確認

他の歯が移動したり、噛み合わせが変わると補綴物に負担がかかる。違和感があれば早めに歯科医師に相談を。

まとめ:自分に合った方法で快適な生活を

歯を失った際の補綴方法として、ブリッジとインプラントはどちらも有力な選択肢です。ただし、患者さん一人ひとりの口腔内環境や健康状態、予算、ライフスタイルに合わせた最適解は異なることを忘れないでください。歯科医師との相談を通じて、自分の要望や不安をしっかり伝え、納得できる治療を進めるのがベストです。

- ブリッジは隣の歯を削る必要がある反面、治療期間が短く費用が比較的安い

- インプラントは隣の歯を守れるが、外科手術・高額な費用・長期的なメンテナンスが必要

どの方法を選んでも、一度補綴が終わって「はい、終わり」ではなく、その後のメンテナンスや日々のケアが長持ちのカギになります。歯は食事や会話、そして笑顔の大切な要素。早めに対策を講じることで、より快適な生活と健康を手に入れましょう。