「最近、歯がグラグラする気がする」「噛むと違和感がある」

そんな小さな変化を感じていませんか?

実はそれ、歯周病が進行しているサインかもしれません。

歯周病は「静かに進行する病気」と言われ、初期段階では痛みがほとんどありません。

しかし放置すると、歯を支える骨(歯槽骨)が溶け、最終的には歯が抜け落ちてしまうことも。

今回は、歯が動く原因や歯周病との関係、そして今すぐできる対策について、専門的にわかりやすく解説します。

目次

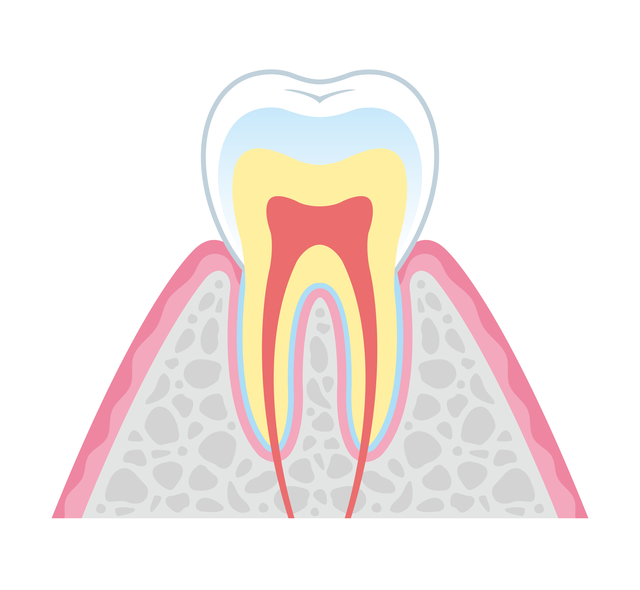

歯が動くのはなぜ?歯を支える「歯周組織」がポイント

歯は、実は骨に直接くっついているわけではありません。

歯の根の周りには「歯根膜」というクッションのような組織があり、噛むときの衝撃を吸収しています。

しかし、歯周病が進行するとこの歯根膜や歯槽骨が破壊され、歯の支えが弱くなることで「動くように感じる」のです。

歯が動く主な原因を表でまとめてみましょう。

| 原因 | 内容 | 特徴 |

| 歯周病 | 歯を支える骨が溶ける | 痛みなく進行、出血や口臭を伴う |

| 歯ぎしり・食いしばり | 歯に過度な力がかかる | 朝起きたときの顎の疲れ |

| 矯正治療後 | 歯の位置を動かす過程 | 一時的な揺れ、正常な反応 |

| 外傷や噛み合わせ不良 | 歯に負担が集中 | 特定の歯だけ違和感 |

| 加齢 | 骨吸収による自然な動揺 | 全体的に軽度な動き |

歯周病で歯が動くメカニズム

歯周病の本当の怖さは、「自覚症状が出たときにはすでに進行している」という点です。

歯ぐきの炎症(歯肉炎)から始まり、次第に骨まで破壊が及びます。

歯周病の進行段階をわかりやすく整理すると以下の通りです。

| 段階 | 状態 | 症状 | 歯の動き |

| 歯肉炎 | 歯ぐきの炎症 | 出血・腫れ | 動かない |

| 軽度歯周炎 | 歯槽骨が一部吸収 | 歯ぐきが下がる | わずかに動く |

| 中等度歯周炎 | 骨の半分近くが吸収 | 口臭・膿・しみる | 動揺を感じる |

| 重度歯周炎 | 骨の大部分が消失 | 歯が長く見える・グラグラ | 明らかに動く、脱落の危険 |

歯が「なんとなく動く」と感じた時点で、すでに中等度歯周炎に進行している可能性があります。

歯周病による「歯の動き」を放置するとどうなる?

歯周病を放置すると、次のような悪循環に陥ります。

1.歯垢・歯石が歯ぐきに炎症を起こす

2.骨が溶けて歯が動く

3.動くことでさらに噛み合わせがズレる

4.負担がかかり、炎症と骨吸収が加速

やがて、歯が自然に抜け落ちるケースも少なくありません。

日本人が歯を失う最大の原因が「歯周病」と言われるのは、この進行性の高さにあります。

歯が動く原因が歯周病かどうかを見分けるチェックリスト

以下の項目に2つ以上当てはまる場合は、歯周病の可能性が高いです。

- 歯ぐきが赤く腫れている

- 歯磨きのときに血が出る

- 朝起きると口がネバつく

- 歯ぐきが下がり、歯が長く見える

- 口臭が気になる

- 歯と歯の間に食べ物が詰まりやすい

- 歯を押すと少し動く気がする

これらのサインがある場合は、早めの歯科受診をおすすめします。

歯が動くときにやってはいけないNG習慣

| NG習慣 | 理由 |

| 強いブラッシング | 炎症を悪化させる・歯ぐきを傷つける |

| 硬いものを噛む | 動揺歯に負担をかける |

| 放置して様子を見る | 歯槽骨の吸収が進行する |

| タバコを吸う | 血流が悪化し治癒力が低下 |

| 自分でマッサージ | 細菌を広げる危険がある |

特に「一時的な揺れだから大丈夫」と自己判断するのは危険です。

歯が動いているということは、歯の支えがすでに失われ始めている証拠です。

歯周病による歯の動きを止めるための治療法

歯周病の治療は、進行段階に応じて異なります。

以下の表で主な治療法を比較してみましょう。

| 病期 | 主な治療法 | 内容 | 効果 |

| 軽度 | スケーリング | 歯石・プラーク除去 | 炎症を抑える |

| 中等度 | ルートプレーニング | 歯根の奥の汚れを除去 | 歯ぐきが引き締まる |

| 重度 | フラップ手術 | 歯ぐきを開いて徹底清掃 | 骨の再生を促す |

| 骨吸収が大きい場合 | 再生療法(エムドゲインなど) | 骨や歯周組織を再生 | 動揺の軽減・歯の保存 |

最近では、MTAやエムドゲインを使った再生療法が進化しており、

「抜かずに歯を残す治療」が可能になってきています。

歯の動きを予防するための生活習慣

正しい歯磨きと定期的なメンテナンス

歯周病は毎日のケアと定期検診でコントロールできます。

歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやフロスを使うことで歯垢除去率は約1.5倍に向上します。

| ケアアイテム | 特徴 | 使用頻度 |

| 歯間ブラシ | 奥歯の間の汚れを除去 | 1日1回(夜) |

| デンタルフロス | 前歯の隙間に最適 | 1日1回 |

| 電動歯ブラシ | 効率的にプラーク除去 | 朝・夜 |

| マウスウォッシュ | 殺菌・消臭 | 就寝前に使用 |

食生活の見直し

・ビタミンC(歯ぐきの血流改善)

・カルシウム(骨の維持)

・タンパク質(組織修復)

これらの栄養素を意識的に摂取することで、歯周組織の回復をサポートできます。

最新トピック:歯の「揺れ」をAIで測定する時代に

近年、一部の歯科医院では、AIセンサーを用いた「歯の動揺度測定」が導入されています。

従来の触診よりも精密に、ミクロン単位で歯の動きを測定できる技術です。

これにより、歯周病の進行を数値で管理し、より的確な治療計画を立てることが可能になりました。

歯科医療も「感覚」から「データ分析」へと進化しているのです。

まとめ:歯が動く感覚を放置しないことが歯を守る第一歩

歯が動くのは、単なる気のせいではなく、歯周病の進行サインであることが多いです。

放置すれば歯を失うリスクが高まりますが、早期に対処すれば十分に食い止めることができます。

- 歯ぐきの出血・腫れを感じたらすぐ歯科へ

- 毎日のケアでプラークを溜めない

- 定期的なプロのクリーニングでリセット

歯が「グラッ」とした瞬間は、口があなたに発している“警告”です。

早めの対応で、歯の未来を守りましょう。